1.1 Struktur Atom

Anda tentu masih ingat dengan model atom yang dikemukakan oleh Ernest

Rutherford (1871–1937)

dan dilengkapi oleh Niels Bohr (1885 – 1962) yang

menerangkan bahwa elektron-elektron mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat

energi tertentu yang disebut kulit atom. Pada bab ini, kita akan mempelajari

pengembangan model atom modern berdasarkan konsep mekanika gelombang.

A. Teori Kuantum Max Planck

Max Planck, ahli fisika dari Jerman, pada tahun 1900 mengemukakan

teori kuantum. Planck menyimpulkan bahwa atom-atom dan molekul dapat

memancarkan atau menyerap energi hanya dalam jumlah tertentu. Jumlah atau

paket energi terkecil yang dapat dipancarkan atau diserap oleh atom atau

molekul dalam bentuk radiasi elektromagnetik disebut kuantum.

Planck menemukan bahwa energi foton (kuantum) berbanding lurus dengan

frekuensi cahaya.

E = h ·

dengan: E = energi (J)

h = konstanta Planck 6,626 × 10–34 J. s

= frekuensi radiasi (s–1)

Salah satu fakta yang mendukung kebenaran dari teori kuantum Max Planck

adalah efek fotolistrik, yang dikemukakan oleh Albert Einstein pada tahun

1905. Efek fotolistrik adalah keadaan di mana cahaya mampu mengeluarkan

elektron dari permukaan beberapa logam (yang paling terlihat adalah logam

alkali) (James E. Brady, 1990).

Susunan alat yang dapat menunjukkan efek fotolistrik ada pada gambar

1.1. Elektrode negatif (katode) yang ditempatkan dalam tabung vakum terbuat

dari suatu logam murni, misalnya sesium. Cahaya dengan energi yang cukup

dapat menyebabkan elektron terlempar dari permukaan logam.

Elektron tersebut akan tertarik ke kutub positif (anode) dan

menyebabkan aliran listrik melalui rangkaian tersebut.

Einstein menerangkan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel foton

yang energinya sebanding dengan frekuensi cahaya. Jika frekuensinya rendah,

setiap foton mempunyai jumlah energi yang sangat sedikit dan tidak mampu

memukul elektron agar dapat keluar dari permukaan logam. Jika frekuensi

(dan energi) bertambah, maka foton memperoleh energi yang cukup untuk

melepaskan elektron (James E. Brady, 1990). Hal ini menyebabkan kuat arus

juga akan meningkat.

Energi foton bergantung pada frekuensinya.

E = h · atau E = h ⋅ c

λ

dengan: h = tetapan Planck (6,626 × 10–34 J dt)

= frekuensi (Hz)

c = kecepatan cahaya dalam vakum (3 × 108 m det–1)

λ = panjang gelombang (m)

B. Model Atom Bohr

Pada tahun 1913, Niels Bohr menggunakan

teori kuantum untuk menjelaskan spektrum unsur.

Bohr memilih hidrogen sebagai model untuk

teorinya, hal ini mudah dimengerti karena hidrogen

mempunyai atom yang paling sederhana (satu proton

dan satu elektron)(James E. Brady, 1990).

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa

unsur-unsur menghasilkan spektrum garis di mana

tiap unsur mempunyai spektrum yang khas. Menurut

Bohr, spektrum garis menunjukkan bahwa elektron dalam atom hanya dapat

beredar pada lintasan-lintasan dengan tingkat energi tertentu. Pada lintasan

itu, elektron dapat beredar tanpa pemancaran atau penyerapan energi. Lintasan

elektron tersebut berupa lingkaran dengan jari-jari tertentu yang disebut sebagai

kulit atom.

Pada keadaan normal, elektron akan mengisi kulit-kulit dengan tingkat

energi terendah, yaitu dimulai dari kulit K, L, dan seterusnya. Keadaan di

mana elektron mengisi kulit-kulit dengan tingkat energi terendah disebut tingkat

dasar (ground state). Jika atom mendapat energi dari luar (misalnya dipanaskan,

diberi beda potensial), maka elektron akan menyerap energi yang sesuai

sehingga berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Keadaan di mana ada

elektron yang menempati tingkat energi yang lebih tinggi disebut keadaan

tereksitasi (excited state).

Perpindahan elektron dari tingkat energi lebih rendah ke tingkat energi

lebih tinggi disertai penyerapan energi. Sebaliknya, perpindahan elektron dari

tingkat energi lebih tinggi ke tingkat energi lebih rendah disertai pelepasan

energi, yaitu berupa radiasi elektromagnet. Elektron dapat berpindah dari satu

lintasan ke lintasan lain disertai pemancaran atau penyerapan sejumlah tertentu

energi, yang harganya sama dengan selisih kedua tingkat energi tersebut.

ΔE = Ef – Ei

dengan: ΔE = energi yang menyertai perpindahan elektron (joule)

Ef = tingkat energi akhir (joule)

Ei = tingkat energi mula-mula (joule)

Dari percobaan yang dilakukan, Bohr merumuskan sebagai berikut.

1. Elektron bergerak mengelilingi inti atom dengan lintasan (orbit) tertentu,

dengan momen sudut kelipatan dari 2

h ⋅ h = ketetapan Planck.

2. Selama elektron bergerak pada lintasannya, maka energinya akan tetap,

sehingga tidak memancarkan energi.

3. Selama bergerak mengelilingi inti, elektron dapat berpindah naik atau turun

dari satu lintasan ke lintasan yang lain.

Karena perpindahan elektron berlangsung antara kulit yang sudah tertentu

tingkat energinya, maka atom hanya akan memancarkan radiasi dengan tingkat

energi yang tertentu pula. Dengan demikian dapat dijelaskan penyebab

spektrum unsur berupa spektrum garis. Bohr menggunakan atom hidrogen

sebagai model, dan dia berhasil merumuskan jari-jari lintasan dan energi

elektron.

Jari-jari lintasan ke-n dalam atom hidrogen memenuhi rumus:

rn = n2a0

dengan: n = kulit ke-1, 2, dan seterusnya

a0 = 0,53 Å (53 pm) ⎯⎯→ (1 pm = 10–12 m)

Energi elektron pada lintasan ke-n adalah:

H

n 2

E = – R

n

dengan: RH = tetapan (2,179 × 10–18 J)

Teori atom Bohr berhasil diterapkan

untuk atom hidrogen, akan tetapi

tidak dapat digunakan untuk

memperkirakan spektrum atom

lain (yang mempunyai elektron

lebih dari satu)

(James E. Brady, 1990).

Menurut Heisenberg, metode eksperimen apa saja yang digunakan untuk

menentukan posisi atau momentum suatu partikel kecil dapat menyebabkan

perubahan, baik pada posisi, momentum, atau keduanya. Jika suatu percobaan

dirancang untuk memastikan posisi elektron, maka momentumnya menjadi

tidak pasti, sebaliknya jika percobaan dirancang untuk memastikan momentum

atau kecepatan elektron, maka posisinya menjadi tidak pasti.

Untuk mengetahui posisi dan momentum suatu elektron yang memiliki

sifat gelombang, maka pada tahun 1927, Erwin Schrodinger, mendeskripsikan

pada sisi elektron tersebut dengan fungsi gelombang (wave function) yang

memiliki satu nilai pada setiap posisi di dalam ruang (Oxtoby, Gillis, Nachtrieb).

Fungsi gelombang ini dikembangkan dengan notasi ϕ (psi), yang menunjukkan

bentuk dan energi gelombang elektron (James E. Brady, 1990).

Model atom mekanika kuantum menerangkan bahwa elektron-elektron

dalam atom menempati suatu ruang atau “awan” yang disebut orbital, yaitu

ruang tempat elektron paling mungkin ditemukan. Beberapa orbital bergabung

membentuk kelompok yang disebut subkulit. Jika orbital kita analogikan

sebagai “kamar elektron”, maka subkulit dapat dipandang sebagai “rumah

elektron”. Beberapa subkulit yang bergabung akan membentuk kulit atau “desa

elektron”.

Satu kulit tersusun dari subkulit-subkulit

Satu subkulit tersusun dari orbital-orbital

Satu orbital menampung maksimal dua elektron

Orbital-orbital dalam satu subkulit mempunyai tingkat energi yang sama,

sedangkan orbital-orbital dari subkulit berbeda, tetapi dari kulit yang sama

mempunyai tingkat energi yang bermiripan.

4. Bilangan Kuantum Spin (ms atau s)

Sambil beredar mengintari inti, elektron juga berputar pada sumbunya.

Gerak berputar pada sumbu ini disebut rotasi. Hanya ada dua kemungkinan

arah rotasi elektron, yaitu searah atau berlawanan arah jarum jam. Kedua

arah yang berbeda itu dinyatakan dengan bilangan kuantum spin (s) yang

mempunyai nilai s = + 2

1

atau s = – 2

1

. Akibatnya satu orbital hanya dapat

ditempati oleh maksimum dua elektron, di mana kedua elektron itu haruslah

mempunyai spin yang berlawanan, sehingga menghasilkan medan magnet

yang berlawanan pula. Medan magnet yang berlawanan ini diperlukan untuk

mengimbangi gaya tolak-menolak listrik yang ada (karena muatan sejenis).

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan suatu elektron dalam suatu atom

dinyatakan oleh empat bilangan kuantum, yaitu:

a. Bilangan kuantum utama (n) menyatakan kulit utamanya.

b. Bilangan kuantum azimuth (l) menyatakan subkulitnya.

c. Bilangan kuantum magnetik (m) menyatakan orbitalnya.

d. Bilangan kuantum spin (s) menyatakan spin atau arah rotasinya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Sampai saat ini, elektron-elektron baru menempati subkulit-subkulit s,

p, d, dan f. Sedangkan subkulit g, h, dan i belum terisi elektron.

b. Setiap kulit mengandung subkulit sebanyak nomor kulit dan dimulai dari

subkulit yang paling sedikit orbitalnya. Kulit pertama hanya mengandung

subkulit s; kulit ke-2 mengandung s dan p; kulit ke-3 mengandung subkulit

s, p, dan d; dan seterusnya.

F. Bentuk dan Orientasi Orbital

Energi dan bentuk orbital diturunkan dari persamaan gelombang (ϕ = psi),

sedangkan besaran pangkat dua (ϕ2) dari persamaan gelombang menyatakan

rapatan muatan atau peluang menemukan elektron pada suatu titik dan jarak

tertentu dari inti. Bentuk orbital tergantung pada bilangan kuantum azimuth

(l), artinya orbital dengan bilangan kuantum azimuth yang sama akan

mempunyai bentuk yang sama. Orbital 1s, 2s, dan 3s akan mempunyai bentuk

yang sama, tetapi ukuran atau tingkat energinya berbeda.

1. Orbital s

Orbital yang paling sederhana untuk dipaparkan adalah orbital 1s.

Gambar 1.6 menunjukkan tiga cara pemaparan orbital 1s. Gambar menunjukkan

bahwa rapatan muatan maksimum adalah pada titik-titik di sekitar

(dekat) inti. Rapatan berkurang secara eksponen dengan bertambahnya jarak

dari inti. Pola bercak-bercak (gambar) secara jelas menunjukkan bahwa

rapatan muatan meluas secara simetris ke semua arah dengan jarak

antarbercak yang berangsur meningkat. Secara teori peluang, untuk menemui

elektron tidak pernah mencapai nol. Oleh karena itu tidak mungkin

menggambarkan suatu orbital secara lengkap. Biasanya gambar orbital

dibatasi, sehingga mencakup bagian terbesar (katakanlah 90%) peluang

menemukan elektron. Gambar 1.6(c) adalah orbital 1s dengan kontur 90%.

Dalam teori atom modern, jari-jari atom didefinisikan sebagai jarak dari

inti hingga daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron pada orbital

terluar. Bentuk dan orientasi orbital 2s diberikan pada gambar. Sama dengan

orbital 1s, rapatan muatan terbesar adalah pada titik-titik sekitar inti. Rapatan

menurun sampai mencapai nol pada jarak tertentu dari inti. Daerah tanpa

peluang menemukan elektron ini disebut simpul. Selanjutnya, rapatan muatan

elektron meningkat kembali sampai mencapai maksimum, kemudian secara

bertahap menurun mendekati nol pada jarak yang lebih jauh. Peluang terbesar

menemukan elektron pada orbital 2s adalah pada awan lapisan kedua.

Sedangkan untuk orbital 3s juga mempunyai pola yang mirip dengan orbital

2s, tetapi dengan 2 simpul. Kontur 90% dari orbital 3s ditunjukkan pada

gambar 1.6(b), di mana peluang untuk menemukan elektron pada orbital 3s

adalah pada awan lapisan ketiga.

2. Orbital p

Rapatan muatan elektron orbital 2p adalah nol pada inti (gambar 1.7),

meningkat hingga mencapai maksimum di kedua sisi, kemudian menurun

mendekati nol seiring dengan bertambahnya jarak dari inti. Setiap subkulit

p ( = 1) terdiri dari tiga orbital yang setara sesuai dengan tiga harga m

untuk = 1, yaitu -1, 0, dan +1. Masing-masing diberi nama px, py, dan pz

sesuai dengan orientasinya dalam ruang. Kontur yang disederhanakan dari

ketiga orbital 2p diberikan pada gambar 1.7.(c). Distribusi rapatan muatan

elektron pada orbital 3p ditunjukkan pada gambar 1.7.(b). Sedangkan kontur

orbital 3p dapat juga digambarkan seperti gambar 1.7.(a) (seperti balon

terpilin), tetapi ukurannya relatif lebih besar.

Orbital dengan bilangan azimuth l = 2, yaitu orbital d, mulai terdapat

pada kulit ketiga (n = 3). Setiap subkulit d terdiri atas lima orbital sesuai

dengan lima harga m untuk l = 2, yaitu m = –2, –1, 0, +1, dan +2. Kelima

orbital d itu diberi nama sesuai dengan orientasinya, sebagai x2 – x2 d , dxy, dxz,

dyz, dan z d 2 . Kontur dari kelima orbital 3d diberikan pada gambar 1.8 dan

1.9. Walaupun orbital z d 2 mempunyai bentuk yang berbeda dari empat orbital

d lainnya, tetapi energi dari kelima orbital itu setara.

Orbital f lebih rumit dan lebih sukar untuk

dipaparkan, tetapi hal itu tidaklah merupakan

masalah penting. Setiap subkulit f terdiri atas 7

orbital, sesuai dengan 7 harga m untuk l = 3.

Suatu cara penulisan yang menunjukkan distribusi elektron dalam orbitalorbital

pada kulit utama dan subkulit disebut konfigurasi elektron. Pada

penulisan konfigurasi elektron perlu dipertimbangkan tiga aturan (asas), yaitu

prinsip Aufbau, asas larangan Pauli, dan kaidah Hund.

1. Prinsip Aufbau

Elektron-elektron dalam suatu atom

berusaha untuk menempati subkulitsubkulit

yang berenergi rendah, kemudian

baru ke tingkat energi yang lebih tinggi.

Dengan demikian, atom berada pada

tingkat energi minimum. Inilah yang

disebut prinsip Aufbau.

Urutan-urutan tingkat energi ditunjukkan

pada gambar 1.11.

Jadi, pengisian orbital dimulai dari

orbital 1s, 2s, 2p, dan seterusnya. Pada

gambar dapat dilihat bahwa subkulit 3d

mempunyai energi lebih tinggi daripada

subkulit 4s. Oleh karena itu, setelah 3p

terisi penuh maka elektron berikutnya

akan mengisi subkulit 4s, baru kemudian

akan mengisi subkulit 3d.

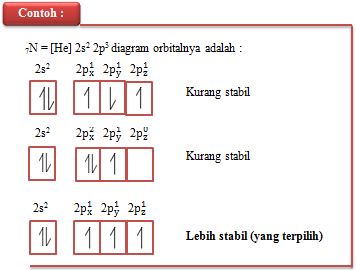

Untuk menyatakan distribusi elektron-elektron pada orbital-orbital

dalam suatu subkulit, konfigurasi elektron dapat dituliskan dalam bentuk

diagram orbital. Suatu orbital dilambangkan dengan strip, sedangkan dua

elektron yang menghuni satu orbital dilambangkan dengan dua anak panah

yang berlawanan arah. Jika orbital hanya mengandung satu elektron, anak

panah dituliskan mengarah ke atas.

Dalam kaidah Hund, dikemukakan oleh Friedrich Hund (1894 – 1968)

pada tahun 1930, disebutkan bahwa elektron-elektron dalam orbital-orbital

suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Elektron-elektron baru

berpasangan apabila pada subkulit itu sudah tidak ada lagi orbital kosong.

Pada tahun 1928, Wolfgang Pauli (1900 – 1958) mengemukakan bahwa

tidak ada dua elektron dalam satu atom yang boleh mempunyai keempat

bilangan kuantum yang sama. Dua elektron yang mempunyai bilangan

kuantum utama, azimuth, dan magnetik yang sama dalam satu orbital, harus

mempunyai spin yang berbeda. Kedua elektron tersebut berpasangan.

Setiap orbital mampu menampung maksimum dua elektron. Untuk

mengimbangi gaya tolak-menolak di antara elektron-elektron tersebut, dua

elektron dalam satu orbital selalu berotasi dalam arah yang berlawanan.

Subkulit s (1 orbital) maksimum 2 elektron

Subkulit p (3 orbital) maksimum 6 elektron

Subkulit d (5 orbital) maksimum 10 elektron

Subkulit f (7 orbital) maksimum 14 elektron

Tidak ada komentar:

Posting Komentar